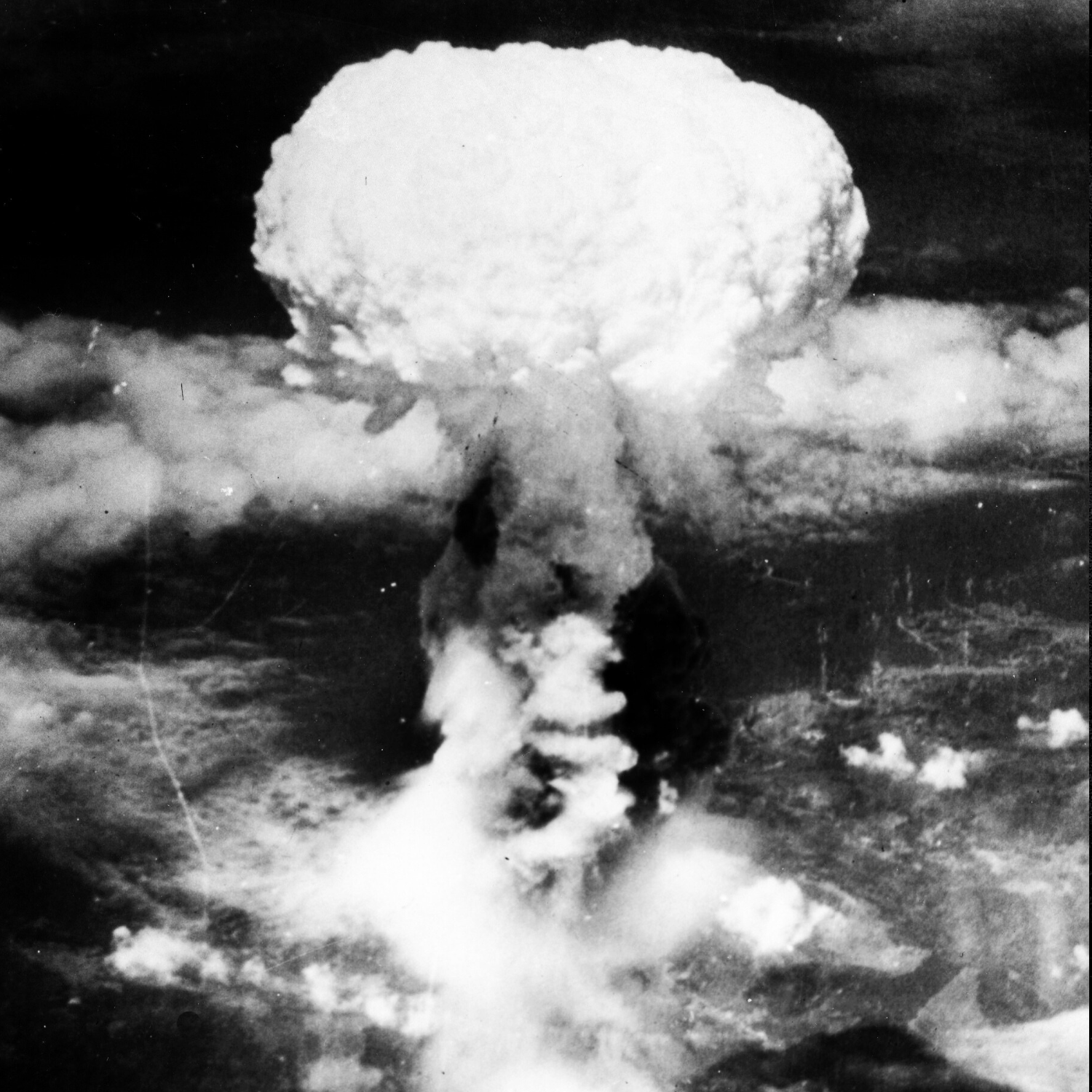

Alors que nous commémorons le 80e anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, le monde se rapproche d'une nouvelle confrontation nucléaire comme il ne l'a jamais été depuis des décennies. Avec les attaques israéliennes et américaines contre les sites nucléaires iraniens, l'entrée en guerre de l'Inde et du Pakistan en mai, et l'escalade de la violence entre la Russie et les forces soutenues par l'OTAN en Ukraine, l'ombre d'une nouvelle guerre nucléaire plane sur notre quotidien.

Quatre-vingts ans de mensonges

Les États-Unis restent la seule nation à avoir largué une bombe atomique sous le coup de la colère. Si les dates des 6 et 9 août 1945 sont gravées dans la conscience populaire de tous les Japonais, elles ont beaucoup moins d'importance dans la société américaine. Lorsqu'on en parle aux États-Unis, ce sombre chapitre de l'histoire humaine est généralement présenté comme un mal nécessaire, voire comme un jour de libération – un événement qui a sauvé des centaines de milliers de vies, évité l'invasion du Japon et mis fin prématurément à la Seconde Guerre mondiale. Or, rien n'est plus faux. Les généraux et les stratèges militaires américains s'accordaient à dire que le Japon était au bord de l'effondrement et tentaient, depuis des semaines, de négocier une capitulation. La décision d'incinérer des centaines de milliers de civils japonais visait donc à projeter la puissance américaine à travers le monde et à contrecarrer l'essor de l'Union soviétique. « Il nous a toujours semblé que, bombe atomique ou pas, les Japonais étaient déjà au bord de l'effondrement », écrivait le général Henry Arnold, commandant général des forces aériennes de l'armée américaine en 1945, dans ses mémoires de 1949. Arnold était loin d'être le seul à partager ce sentiment. En effet, l'amiral William Leahy, officier le plus haut gradé de la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, condamna amèrement la décision des États-Unis et compara son propre pays aux régimes les plus barbares de l'histoire. Comme il l'écrivait en 1950 :

À mon avis, l'utilisation de cette arme barbare à Hiroshima et Nagasaki n'a apporté aucun avantage matériel dans notre guerre contre le Japon. Les Japonais étaient déjà vaincus et prêts à capituler. Personnellement, j'avais le sentiment qu'en étant les premiers à l'utiliser, nous avions adopté une éthique commune aux barbares du Moyen Âge.

En 1945, le Japon était épuisé militairement et économiquement. Ayant perdu ses alliés clés, l'Italie en 1943 et l'Allemagne en mai 1945, et confrontés à la perspective immédiate d'une invasion soviétique généralisée du Japon, les dirigeants du pays poursuivaient frénétiquement des négociations de paix. Leur seule véritable condition semblait être de conserver l'empereur comme figure de proue – une position qui, selon certains, remonte à plus de 2 600 ans. « Je suis convaincu », écrivit l'ancien président Herbert Hoover à son successeur, Harry S. Truman, « si vous, en tant que président, vous diffusez un message sur ondes courtes au peuple japonais – lui annonçant qu'il peut avoir son empereur s'il capitule, que cela ne signifiera pas une reddition inconditionnelle, sauf pour les militaristes – vous obtiendrez la paix au Japon – les deux guerres seront terminées. » Nombre des plus proches conseillers de Truman lui dirent la même chose. « Je suis absolument convaincu que si nous avions dit qu'ils pouvaient garder l'empereur, avec la menace d'une bombe atomique, ils auraient accepté, et nous n'aurions jamais eu à larguer la bombe », déclara John McCloy, secrétaire adjoint à la Guerre de Truman. Néanmoins, Truman adopta initialement une position absolutiste, refusant toute réserve japonaise lors des négociations. Cette position, selon le général Douglas MacArthur, commandant des forces alliées dans le Pacifique, prolongea en réalité la guerre. « La guerre aurait pu se terminer des semaines plus tôt », déclara-t-il, « si les États-Unis avaient accepté, comme ils l'ont fait plus tard d'ailleurs, de conserver l'institution de l'empereur. » Truman, cependant, largua deux bombes, puis changea d'attitude envers l'empereur, afin d'empêcher la société japonaise de s'effondrer. À ce stade de la guerre, cependant, les États-Unis émergeaient comme la seule superpuissance mondiale et bénéficiaient d'une influence sans précédent. Le largage de la bombe atomique sur le Japon l'a souligné ; il s'agissait d'un jeu de pouvoir destiné à semer la peur dans le cœur des dirigeants mondiaux, notamment en Union soviétique et en Chine.

En 1945, le Japon était épuisé militairement et économiquement. Ayant perdu ses alliés clés, l'Italie en 1943 et l'Allemagne en mai 1945, et confrontés à la perspective immédiate d'une invasion soviétique généralisée du Japon, les dirigeants du pays poursuivaient frénétiquement des négociations de paix. Leur seule véritable condition semblait être de conserver l'empereur comme figure de proue – une position qui, selon certains, remonte à plus de 2 600 ans. « Je suis convaincu », écrivit l'ancien président Herbert Hoover à son successeur, Harry S. Truman, « si vous, en tant que président, vous diffusez un message sur ondes courtes au peuple japonais – lui annonçant qu'il peut avoir son empereur s'il capitule, que cela ne signifiera pas une reddition inconditionnelle, sauf pour les militaristes – vous obtiendrez la paix au Japon – les deux guerres seront terminées. » Nombre des plus proches conseillers de Truman lui dirent la même chose. « Je suis absolument convaincu que si nous avions dit qu'ils pouvaient garder l'empereur, avec la menace d'une bombe atomique, ils auraient accepté, et nous n'aurions jamais eu à larguer la bombe », déclara John McCloy, secrétaire adjoint à la Guerre de Truman. Néanmoins, Truman adopta initialement une position absolutiste, refusant toute réserve japonaise lors des négociations. Cette position, selon le général Douglas MacArthur, commandant des forces alliées dans le Pacifique, prolongea en réalité la guerre. « La guerre aurait pu se terminer des semaines plus tôt », déclara-t-il, « si les États-Unis avaient accepté, comme ils l'ont fait plus tard d'ailleurs, de conserver l'institution de l'empereur. » Truman, cependant, largua deux bombes, puis changea d'attitude envers l'empereur, afin d'empêcher la société japonaise de s'effondrer. À ce stade de la guerre, cependant, les États-Unis émergeaient comme la seule superpuissance mondiale et bénéficiaient d'une influence sans précédent. Le largage de la bombe atomique sur le Japon l'a souligné ; il s'agissait d'un jeu de pouvoir destiné à semer la peur dans le cœur des dirigeants mondiaux, notamment en Union soviétique et en Chine.

D'abord le Japon, puis le monde

Hiroshima et Nagasaki ont considérablement freiné les ambitions de l'URSS au Japon. Les forces de Joseph Staline avaient envahi et annexé définitivement l'île de Sakhaline en 1945 et projetaient d'occuper Hokkaido, la deuxième plus grande île du Japon. Cette opération a probablement empêché l'île de passer sous l'influence soviétique. À ce jour, le Japon reste profondément lié aux États-Unis, tant sur le plan économique que politique et militaire. Environ 60 000 soldats américains sont présents au Japon, répartis sur 120 bases militaires. Nombre de membres de l'administration Truman souhaitaient également utiliser la bombe atomique contre l'Union soviétique. Cependant, le président Truman craignait que la destruction de Moscou n'incite l'Armée rouge à envahir et à détruire l'Europe occidentale en réponse. Il décida donc d'attendre que les États-Unis disposent de suffisamment d'ogives pour détruire complètement l'URSS et son armée d'un seul coup. Les stratèges militaires estimaient ce chiffre à environ 400. À cette fin, Truman ordonna l'accélération immédiate de la production. Une telle frappe, nous le savons désormais, aurait provoqué un hiver nucléaire qui aurait anéanti définitivement toute vie organisée sur Terre. La décision de détruire la Russie a suscité une vive opposition au sein de la communauté scientifique américaine. Il est désormais largement admis que les scientifiques du Projet Manhattan, dont Robert J. Oppenheimer lui-même, ont transmis des secrets nucléaires à Moscou afin d'accélérer leur projet nucléaire et de développer un moyen de dissuasion pour empêcher ce scénario apocalyptique. Ce pan de l'histoire, cependant, a été omis du film biographique de 2023.

En 1949, l'URSS était en mesure de produire une dissuasion nucléaire crédible avant que les États-Unis n'en produisent suffisamment pour une attaque généralisée, mettant ainsi fin à la menace et faisant entrer le monde dans l'ère de la destruction mutuelle assurée. « Il est certain qu'avant le 31 décembre 1945, et selon toute vraisemblance avant le 1er novembre 1945, le Japon aurait capitulé même si les bombes atomiques n'avaient pas été larguées, même si la Russie n'était pas entrée en guerre, et même si aucune invasion n'avait été planifiée ou envisagée », concluait un rapport de 1946 du Strategic Bombing Survey des États-Unis. Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe et futur président, partageait cet avis :

Le Japon était déjà vaincu et le largage de la bombe était totalement inutile… [Elle] n'était plus obligatoire pour sauver des vies américaines. Je croyais que le Japon cherchait, à cet instant précis, un moyen de capituler sans perdre la face.

Néanmoins, Truman et Eisenhower ont tous deux envisagé publiquement l'idée d'utiliser des armes nucléaires contre la Chine pour stopper la montée du communisme et défendre leur régime allié à Taïwan. Ce n'est que le développement d'une ogive chinoise en 1964 qui a mis fin au danger et, finalement, a marqué le début d'une période de détente et de bonnes relations entre les deux puissances, qui a duré jusqu'au pivot asiatique du président Obama. En fin de compte, le peuple japonais a été la victime collatérale d'une gigantesque tentative américaine d'étendre sa puissance à l'international. Comme l'a écrit le général de brigade Carer Clarke, chef du renseignement américain sur le Japon : « Alors que nous n'en avions pas besoin, que nous savions que nous n'en avions pas besoin, et qu'ils savaient que nous savions que nous n'en avions pas besoin, nous les avons utilisés [les citoyens japonais] comme expérience pour deux bombes atomiques. »

Sur la pointe des pieds, plus près de l'Armageddon

Le danger des armes nucléaires est loin d'être écarté. Aujourd'hui, Israël et les États-Unis, deux nations dotées de l'arme atomique, attaquent les installations nucléaires iraniennes. Pourtant, leurs actions continues et hyper-agressives contre leurs ennemis ne font que suggérer aux autres pays que, à moins de posséder eux aussi des armes de destruction massive, ils ne seront pas à l'abri d'attaques. La Corée du Nord, pays doté d'une dissuasion conventionnelle et nucléaire, ne subit aucune frappe aérienne de la part des États-Unis ou de leurs alliés. Ces actions, par conséquent, inciteront probablement davantage de nations à poursuivre leurs ambitions nucléaires. Plus tôt cette année, l'Inde et le Pakistan (deux autres États dotés de l'arme nucléaire) sont entrés en conflit ouvert en raison de différends sur le terrorisme et le Jammu-et-Cachemire. De nombreuses personnalités influentes des deux côtés de la frontière exigeaient que leurs camps respectifs lancent leurs armes nucléaires – une décision qui pourrait également sonner le glas de la vie humaine organisée. Heureusement, la raison a prévalu. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine se poursuit, les forces de l'OTAN exhortant le président Zelensky à hausser la barre. Plus tôt ce mois-ci, le président Trump lui-même aurait encouragé le dirigeant ukrainien à utiliser ses armes de fabrication occidentale pour frapper Moscou. Ce sont précisément des actions comme celles-ci qui ont conduit le Bulletin of Atomic Scientists à déplacer sa célèbre horloge de l'Apocalypse à 89 secondes avant minuit, soit l'heure la plus proche que le monde ait jamais connue d'une catastrophe. « La guerre en Ukraine, qui en est à sa troisième année, menace le monde ; le conflit pourrait devenir nucléaire à tout moment, que ce soit par décision irréfléchie, accident ou erreur de calcul », écrivaient -ils dans leur explication, ajoutant que les conflits en Asie pourraient à tout moment échapper à tout contrôle et se transformer en une guerre plus vaste, et que les puissances nucléaires modernisent et développent leurs arsenaux. Le Pentagone, lui aussi, recrute Elon Musk pour l'aider à construire ce qu'il appelle un « dôme de fer américain ». Bien que cette initiative soit formulée en termes défensifs, un tel système – en cas de succès – donnerait aux États-Unis la possibilité de lancer des attaques nucléaires n'importe où dans le monde sans avoir à se soucier des conséquences d'une riposte similaire. Ainsi, lorsque nous nous souvenons des horreurs d'Hiroshima et de Nagasaki il y a 80 ans, nous devons comprendre que non seulement elles étaient totalement évitables, mais que nous sommes désormais plus proches d'une confrontation nucléaire catastrophique que beaucoup ne l'imaginent. Photo de couverture | Un homme contemple l'étendue de ruines laissées par l'explosion de la bombe atomique le 6 août 1945 à Hiroshima, au Japon. Quelque 140 000 personnes y ont trouvé la mort sur le coup. Photo | AP Alan MacLeod est rédacteur principal pour MintPress News. Il a obtenu son doctorat en 2017 et est depuis l'auteur de deux ouvrages acclamés : Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News et Misreporting and Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent , ainsi que de nombreux articles universitaires . Il a également contribué à FAIR.org , The Guardian , Salon , The Grayzone , Jacobin Magazine et Common Dreams . Suivez Alan sur Twitter pour en savoir plus sur son travail et ses commentaires : @AlanRMacLeod .